こんにちは、防災父さんです!

・感震ブレーカーってなに?

・感震ブレーカーのメリット・デメリットは?

・感震ブレーカーってどうやって選べばいい?

こんなお悩みにお答えする記事を書きました!

2022年11月13日(日)、「あいち防災フェスタ」に行って来ました。

このイベントは、毎年「11月の第2日曜日」の「あいち地震防災の日」に合わせて開催されていて、大人から子供まで楽しみながら防災について学べる催しです。

会場の大府市「あいち健康の森公園」には、防災関連の各種団体や企業のブースがたくさん立ち並んでいたのですが、その中に1つだけ「感震ブレーカー」がズラーッと並んだ異色のブースを見つけました!

ここは何?と思ってブースを見上げてみたところ、「中部電力パワーグリッド 緑電力センター」という看板が掛かっていました。

「中部電力パワーグリッド」さんと言えば、中部電力(持ち株会社)の送配電を担う電気事業者ですから、地震時の通電火災を防止するために、感震ブレーカーの普及に力を入れられている訳ですね!

このブースの凄いのは、感震ブレーカーの単なる展示ではなく、全てデモ機となっていて、誰でもその場で触ってみる事が出来たことです。

今回、色々な感震ブレーカーを触ってみたことで、感震ブレーカーとは何かについて、実感を持って理解できました!

そこで、この記事では、中部電力さんが展示していた機種について見聞きした体験を交えて、感震ブレーカーとはどんなものなのか、分かりやすくお伝えします。

また、簡易タイプの感震ブレーカーについて、自宅に取り付ける際の機種選定の進め方についてもご紹介します。

この記事を読めば、電気の専門家である中部電力がおすすめする感震ブレーカーについて、直感的に理解でき、自分に合った機種の選び方が分かりますよ。

この記事はこんな人におすすめ

・感震ブレーカーがイマイチ分からない

・感震ブレーカーの動作を知りたい

・感震ブレーカーのメリット・デメリットを知りたい

・感震ブレーカー(簡易タイプ)をどうやって選べば良いか知りたい

それでは行ってみましょう!

感震ブレーカーって何?

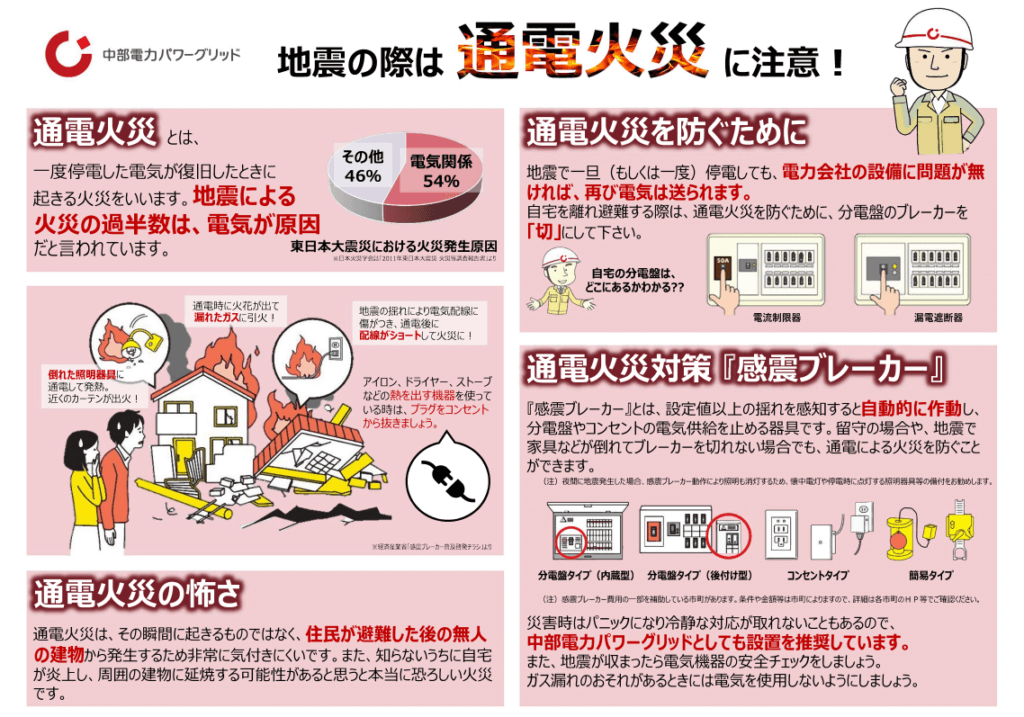

こちらの資料は静岡県のホームページに公開されているものです。

中部電力パワーグリッドさんが静岡県と一緒になって「地震時の通電火災」について注意を呼びかけているものです。

以下、この資料に沿って、感震ブレーカーについて簡単にご説明します。

なお、既にご存知の方は、飛ばして頂いて結構です。

通電火災とは?

「通電火災」とは、普段はあまり聞かない言葉ですが、超簡単に言うと、電気が通電することによって発生する火災のことです。

普段の生活では電気を使っても火災は発生しないので、「電気は安全なもの」「電気で火事なんて起こるの?」と思いますよね。

しかし、大地震の時には、火災の半分以上が通電火災となっているので、災害時には電気で火事がおこりやすくなるんですね。

なので、甘く見ないで、対策しておく必要があります。

通電火災の怖さ

みなさんは、大地震が起きたらどうしますか?

多くの方は、揺れている間は、テーブルの下に入ったりして、揺れが収まるのを待ちますよね。

そして、家の被害が大きかった場合、貴重品や防災バッグを持って避難したりしませんか?

そんな時には誰しも、電気のことまで、なかなか頭が回りません。

この通電火災は、地震が発生したらすぐに発生するとも限らないので、たちが悪いのです。

人が避難した後の建物で発生した場合、誰も対処ができないのです。

そして、火災は周囲の家々に広がってしまい、大火災を引き起こしてしまうことになるのです。

通電火災を防ぐために

大地震で停電した場合、電力会社では早期復旧を目指して決死の作業が行われます。

損傷した電力設備が修復された地域から、順次通電が再開されます。

復旧はとても喜ばしいことなのですが、その時、地震でぐちゃぐちゃになった無人の建物の中で、火災が発生してしまうのです。

なので、通電火災を防ぐには、避難する時にブレーカーを切って家を離れる必要があります。

通電火災対策には感震ブレーカーの設置が望ましい

とはいえ、地震で被害を受けてパニックになっている時に、冷静にブレーカーを切って逃げることは簡単な事ではありません。

自分や家族が怪我をしていたり、最悪、命を落としているかもしれません。

誰しも、電気より命が優先ですよね。

なので、通電火災を防ぐ対策としては、お家の分電盤に「感震ブレーカー」という装置を取り付けておき、自動で電気が切れるようにしておくと良い、ということですね。

メリット・デメリットは?

メリットは、当然、地震時に自動でブレーカーが切れること。

デメリットは、設置に少なからず費用が掛かり、設置作業も多少面倒なことですね。

また、稀に誤作動して電気が切れることもあるようです。

ちなみに、我が家では、後述する「スイッチ断ボールIII」を設置して2年くらい経ちますが、誤作動はありません。

中部電力おすすめ機種4つ

さて、「あいち防災フェスタ」に出店していた中部電力さんのブースには、4種類の感震ブレーカーが展示してありましたので、詳しくご紹介します。

➀スイッチ断ボールIII【簡易タイプ】<おもり玉式>

まず最初は「スイッチ断ボールIII」です。

変わった名前ですが、分電盤のスイッチを断つボール(玉)という意味でしょうか。(笑)

こちらの感震ブレーカーは、大地震で揺れた拍子におもり玉が落ちて、その勢いでブレーカーが落ちるもので、とにかく単純な仕組みです。

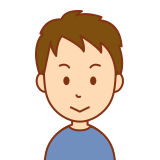

デモ機は2つあり、1つはこちら。

年季が入ってますねぇ。昔から普及活動をされているんですね。(笑)

自立する分厚い板のベースに分電盤が取り付けてあり、そこに感震ブレーカーが付いていました。

分電盤のスイッチの”下”に、両面テープで貼り付けてある感じです。

「ベースごと手で揺らして震度5以上の地震を再現してみてください」と言われたので、ガタガタと揺すってみました。

すると、コロッとボールが落ちて、おもり玉についている紐がブレーカーのスイッチを引っ張り、カチャンとブレーカーが切れました。(苦笑)

もう一つはこちら。

こちらは子どもが触りやすいように、ブースの真ん前の折り畳みテーブルの上にチョコンと置かれていました。

こちらはブックエンドに昔ながらの小さくて黒いブレーカーが2つ付いていて、右のブレーカーの”上”におもり玉が乗るように取り付けられていました。

「このタイプは、スイッチの下に取り付けられなくても、上や横などに付ければ大丈夫」ということでした。

おもり玉はプラスチックのようなので、「こんなボールでちゃんとスイッチが切れるのかな」と思い、手のひらに乗せてみたところ、結構ずっしりと重さを感じました。

中に鉄球が入っているそうです。

これなら、ボールが落ちた勢いで、ちゃんとスイッチが切れそうですね。

こちらもブックエンドごと揺らして”大地震”を再現すると、コロッ、カチャンで問題なく切れました。こちらは軽いので、集まっていた子供たちも喜んで遊んでいました。(笑)

転がる様子は実際に見て頂いた方が分かり易いと思いますので、製造販売元の「エヌ・アイ・ピー」社が公開しているYouTubeの動画をご紹介します。

後半の地震を再現したデモのところで動作が分かりますよ。

「スイッチ断ボールIII」の進化形とも言える「地震火災の見張り番@home (JKMB-AHL)」もおすすめです。

デザインや色使いがシンプル&モダンになっており、停電時に点灯するLEDライトも付いていてお値段もそれほど変わらないのでお得です。

②感震ブレーカーアダプターYAMORI GV-SB1【簡易タイプ】<ばね式>

2つ目は、「感震ブレーカーアダプターYAMORI GV-SB1」です。

こちらは「ばね式」ということで、ばねの力でブレーカーのスイッチを引っ張って切るものです。

緑の文字で「YAMORI」と書いてある白い箱状のものが感震ブレーカーです。

「YAMORI」というのは動物の「ヤモリ」のことで、分電盤に張り付いて通電火災から「家を守る」という商品名のようです。(笑)

本体の白い箱を上下に突き抜ける形で腕時計のベルトのようなものがあり、上端がブレーカーのスイッチに掛かるようになっています。

地震が来て箱の中のセンサーが作動すると、ばねがはずれて本体下のレバーが左に開き、瞬間的にベルトを下向きに動かすことで、ブレーカーのスイッチを切る仕掛けです。

こちらもベースの板ごとガタガタ揺らしてみると、ガシャーンと下のレバーが左に開き、勢い良くバンドが下に動いてスイッチが切れました。

あっという間なので、目を凝らしていないと見逃してしまいますね。(笑)

こちらは千葉市消防局さんからYouTubeの動画が公開されていましたので、ご紹介します。

地震体験車を使った実験で、実際にどのように動作するかが良く分かりますよ。

なお、中部電力さんとは違ってスイッチの上に取り付けていますが、どちらでも良いそうです。

③ピオマ感震ブレーカー UGU6-A【簡易タイプ】<震感センサー式>

3つ目は、「ピオマ感震ブレーカー UGU6-A」です。

ピオマ(Pioma)というのは、製造販売元である生方製作所(うぶかたせいさくしょ)の防災関係のブランド名です。

これは一見スマートな電気機器ですが、ブレーカーのスイッチを切るところはヤモリと同じで、枠を下に引っ張るタイプです。

左側の四角が本体で、右側の四角が遮断機です。

こちらもガタガタ揺らしてみると、左側の本体が地震を感知して照明が点灯し、ピピピッと鳴り始めました。

ここで、ブースの方が「本来なら3分経つと自動的に遮断するのですが、今は3分待てないので、テストスイッチを押しますね」と言いながら本体のテストスイッチを押してくれました。

すると、右側の遮断機から上に伸びた枠が下がり、ブレーカーのスイッチが切れました。

本体の照明は10分間はあたりを照らしてくれるそうです。

上の写真は、左側の本体の照明(LED)が光っている瞬間です。(ちょっと光っている様子が分かりにくいですが…)

なお、本体には大きなリチウム電池が入っており、電池の寿命は約10年です。ただ、電池のみの交換は出来ず、丸ごと取り替えになります。

これは簡易タイプの中ではお値段が高い方ですが、その分、時間的猶予機能と照明機能が付いているのは嬉しいですね。

こちらはピオマ感震ブレーカー公式ページの「本体の取り付け」のYouTube動画で、取り付け完了時の動作確認でランプが光る様子かわかります。

「ピオマ感震ブレーカー」は中部電力の販売会社の中部電力ミライズさんが運営するWEB会員サービス「カテエネ」でも売っています。しかし、カテエネ会員以外は買えませんし、多くの場合、Amazonや楽天市場の方が安く買えるようです。

④感震リレー MGP3A【分電盤タイプ(内蔵型)】

4つ目は、日東電工の感震リレー MGP3Aです。

日東電工は古くから分電盤を作っている会社ですね。

写真をパッと見ただけでは感震ブレーカーがどこにあるか分かりませんが、分電盤の右下の赤いポチが縦に2つ並んでいる2枠分が「感震リレー」です。

「リレー」というのは、右下の感震機が左側のブレーカー本体に「電気的に連携する」という意味で、電気でブレーカーを遮断する仕組みです。

こちらも全体をガタガタ揺らしてみると、警報音がピーピー鳴り始めました。

これも本来なら3分待つところですが、ピオマと同様にテストスイッチを押してくれたので、すぐにカチャっとブレーカーのスイッチが切れました。

簡易タイプは分電盤の「外側から力をかけてスイッチを切る」仕組みでしたが、分電盤内蔵型は「内部で電気的にスイッチを切る」感じですね。

本体の値段は展示されていたうちではダントツで高いですし、取り替えには電気工事代もかかります。

なお、このモデルは旧型で、最新型は左のブレーカー本体に感震センサーが一体化しています。

分電盤内蔵型は動作が安定しているんですね。

こちらは製造販売元の日東工業の動画がありましたのでご紹介します。

ただ、感震ブレーカーの動作の部分は短いのでお見逃しなく。

※既設の分電盤に後付け可能な最新機種が出ていました。(分電盤のメーカー不問)

こちらの方がお値打ちなので、そちらのリンクを載せておきますね!(↓)

お値打ちとはいえ、こちらも取り付けには電気工事の資格が必要なので、電気工事屋さんに相談してみましょう。

分電盤・ブレーカーの取り替え工事をお値打ちにやってくれる業者としては、東証上場企業の「生活110番」が運営する【電気工事110番】がおすすめです。

ブレーカーの工事は5,500円(税込)~となっているので良心的です。

24時間365日、全国受付対応してくれますので、気になる方は一度相談してみてはいかがでしょうか。(もちろん相談・見積無料です。)

簡易タイプの感震ブレーカーの選び方

感震ブレーカーについて、かなり身近に感じて頂けるようになったのではないかと思います。

さて、ネットで「感震ブレーカー」を検索すると、たくさんの種類が出てきますね。

そして、それぞれのサイトで説明を読んでいると、いろんな要素がありすぎて、段々どれが良いのか分からなくなってきますよね。

今回ご紹介した4機種だけでも、調べれば調べるほど迷ってしまいます。

ただ、今回ご紹介した商品は、電力会社の方が電気の専門家として選定し、昔から普及活動をされている「定番の製品」なので、間違いはないと思われます。

そこで、ここでは、以下の記事

でご紹介した「分電盤内蔵型」以外の「簡易タイプ」の3つから、ご自宅に最適な一台を選定する方法をご紹介します。

結論から言うと、「自宅に取り付けられるもので、予算的に許す範囲で、地震が来る前に」取り付けましょう、となります。

ざっと、以下の手順で進めると良いと思います。

①候補とする製品のスペックを調べる。

②自宅の分電盤やブレーカーがどのようになっているかを確認する。

③候補の機種が自宅の分電盤に取り付けられるか、ホームページや取扱説明書などを読んで確認する。(分電盤によっては取り付け不可の場合があるので要注意!)

④取り付け可能な機種に絞り、各種機能や値段を見て決定する。

➀候補とする製品のスペックを調べる

まずは、上記3機種について、ホームページや取扱説明書などに記載された情報を確認します。

参考までに、我が家で調べた時にまとめた一覧表をご紹介します。

(※日東電工のMGP3Aは同時に調べたので載せてあります。また、旧型は製造中止のため、現行モデルの内容を記載しています。)

| 項目 | スイッチ段ボールⅢ | YAMORI GV-SB1 | ピオマ UGU6-A | 日東電工 感震ブレーカー(参考) |

|---|---|---|---|---|

| タイプ | 簡易タイプ | 簡易タイプ | 簡易タイプ | 分電盤内蔵型 |

| 製造/販売元 | (株)エヌ・アイ・ピー | (株)リンテック21 | (株)生方製作所 | 日東工業(株) |

| 商品HP | http://switch-dan-ball.jp/ | https://www.lintec21.com/yamori/ | https://pioma.jp/item/pioma-感震ブレーカー/ | https://www.nito.co.jp/guide/kanshin/ |

| 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | ー |

| 電気工事 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |

| 価格(本体) | 3千円程度 | 3千円程度 +オプション代 | 1万円程度 | 10万円程度 |

| 認証 | 日本消防設備安全センター | 日本消防設備安全センター | 日本消防設備安全センター | 日本配線システム工業会 |

| 性能評価:出火予防性能 | ー | 感震遮断★★ | 感震遮断★★ 予防範囲★★★ | 感震遮断★★★ 予防範囲★★★ |

| 性能評価:避難安全等確保機能 | ー | ー | 照明確保:可 | ー |

| 特許・受賞 | 特許取得済 | 特許出願中 | ー | JECA FAIR 2017 製品コンクール 「一般社団法人 日本電設工業協会 会長賞」を受賞 |

| 感震装置 | 震度調節リングと おもり玉 | 全方位震感センサー | ガスマイコンメーターに使用している高性能震感器 | 3軸加速度センサー(横揺れ+縦揺れ) |

| 電池 | 不要 | 不要 | 必要(リチウム電池付属) ※電池寿命約10年。電池切れお知らせ機能あり。 | 不要(電源あり) |

| 製品寿命 | 期待寿命10年 | 耐久年数10年 | 製品寿命約10年 | ー |

| 保証 | メーカー動作保証1年 | ー | 保証期間1年 | ー |

| アマゾン | 〇 | 〇 | × | × |

| 楽天 | 〇 | 〇 | 〇 | × |

| Yahoo! | 〇 | 〇 | 〇 | × |

| 作動震度 | 震度5強、6強、7切り替え | 強、弱切り替え | 震度5強以上 | 震度5強以上 |

| 遮断時間 | 即時 | 即時 | 設定時間(3分/即時)の後遮断 | 設定時間(3分/1分/即時)の後遮断 |

| 用途 | 住宅 | 住宅 | 住宅 | 住宅、事業所 |

| 照明 | なし (おもり玉に蓄光塗料塗布済) | なし | 本体の感震ライトが地震感知後点灯し10分後消灯 | なし |

| 取付可能 | ほぼ全てのブレーカー ・レバー突出タイプの分電盤:全スイッチサイズ(4サイズのキャップで対応) ・押し込みタイプの分電盤(引っかけ式キャップで対応) ・カバー付き分電盤 (本体切り分けで対応、少し隙間あり) ・スイッチが固いブレーカー(紐を延長で対応。※別売りで「大きなおもり玉」あり) ・下から上に切るブレーカー(中部電力管内にある) | ・レバー突出型分電盤 ・レバー埋込型分電盤 ・アンペアブレーカー ・漏電ブレーカー ・カバー付き分電盤(隙間できる)オプションの「ヤモリ・デ・リモート」で隙間を少なくできる ※以下はオプション「パワーヤモリ」で対応 ・硬いブレーカー ・ロングストロークのブレーカー | ・取付可否判断(PDF) ・レバーが出ているタイプ ・レバーが出ていないタイプ ・木箱に入っていて貼り付け面が確保できるタイプ ・カバー付き分電盤は常時解放状態になる可能性あり | ・増設用ユニットの場合(既設用): 全てのメーカーの分電盤に対応可能 ・ホーム分電盤の場合(新設用): 主幹ブレーカーに感震機能搭載(省施工・省配線) |

| 取付不可 | 配電盤の形状や真下に棚がある場合など、おもり玉の落下スペースが十分ない場合などは設置不可 | 下から上に切るブレーカー(中部電力管内にある) | 木箱に入っていて貼り付け面が確保できないタイプ | ー |

| 注意事項 ※著者見解含む | 感震部がむき出しなので、チリ・埃・油汚れに弱い。定期的な掃除が望ましい | 感震部は本体内なので、チリ・埃・油汚れに強い | 感震部は本体内なので、チリ・埃・油汚れに強い 1年に1度は掃除 | 感震部は本体内なので、チリ・埃・油汚れに強い |

| 設置タイミング ※著者見解含む | 随時 | 随時 | 随時 | ・新設は新築・増改築時や分電盤の取替時が多い ・増設(後付け)は随時 |

この3つを比較しているだけでも、どれにしようか迷ってしまいますよね。(笑)

なお、取付不可の欄は注意してくださいね。

②自宅の分電盤やブレーカーを確認する

次に、自宅の分電盤やブレーカーを調べます。

意外とこれを忘れてしまいがちですが、大切なポイントです!

自宅の分電盤がどのようになっているかご存知の方はほとんどいませんよね。(笑)

我が家の場合、以下のようになっていました。

・カバー付きホーム分電盤

・15年以上経過している

・表面が湾曲している

・スイッチ部がへこんでいる

③候補機種の取り付け可否を判断する

候補としている機種について、取り付け可否を判断します。

簡易タイプは、それぞれ色々な機能や特徴があり、そちらに目が行ってしまいがちですが、何はともあれ、買うとなると、

取り付けが確実に出来ること

が最も重要です。

買ってから取り付けられなかったでは意味がありませんからね。

そこで、取り付けが可能か、一つずつ、ホームページや取扱説明書などをじっくり見ながら確認します。

今回は上記のスペック一覧表にまとめた「取付可能」「取付不可」に書いた内容を確認します。

④取り付け可能な候補機種から選ぶ

取付可能な機種が絞られたら、いよいよその他の機能を見ながら選定します。

ここまでくると、感震ブレーカーにどこまで期待するかによって、選定機種は違ってきますね。

ちなみに、我が家の場合、以下のようになりました。

・「スイッチ断ボールIII」は、分電盤の表面が湾曲していても取り付け可能。

・「ヤモリ」と「ピオマ」は、分電盤の表面が湾曲していてスイッチ部が凹んでいるので、遮断部のアームがスイッチに掛かるか危うい。

ということで、仕様上、間違いなく取り付けできそうな機種が「スイッチ断ボールIII」だけ、となりました。

絞った結果が1台だけなので、その他の機能を比較するまでもなく、「スイッチ断ボールIII」に決まりです。(笑)

なお、「スイッチ断ボールIII」の取り付けについては以下の記事で詳しくご紹介していますので、参考にしてください。

【おまけ情報】中部電力のグループ会社のおすすめ商品は?

中部電力そのものではありませんが、グループ企業の格安電気会社である「CDエナジーダイレクト」でも感震ブレーカーの設置を推奨しています。

同社では、自社の利用者向けに、コンセントタイプの感震ブレーカー「震太郎」を月額330円でレンタルしています。

同社の電気を利用されている方は、一考の余地ありですね。

コンセントタイプはどこにつける?

さて、この震太郎、どこに設置すれば良いかと言うと、分電盤に付けるのではなく、アース付きのコンセントに差し込むだけとなっています。

では、アース付きのコンセントはどこにあるかと言うと、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど電気をたくさん使う家電の近くにありますね。

ちなみに、我が家の洗濯機のアース付きのコンセントは、こういう(↑)感じです。

洗濯機から伸びたアース線が、「アース」と書いてあるフタの中に繋がっていますが、コンセントは空いています。

こちらの感震ブレーカーは、どの部屋でも良いので、上図のような空いているコンセントがあれば、そこに付けるだけです。

超、簡単お手軽ですね。

コンセントに付けるだけでいい理由とは?

「コンセントに付けるだけいいの?」と思いますが、それが良いんですね。

アース付きのコンセントから壁の内部の電線を通じて分電盤のブレーカーに繋がっているので、離れていてもブレーカーが切れると言うわけです。

CDエナジーダイレクトしか扱ってないの?

こちらの商品は、CDエナジーダイレクトしか扱っていないかというと、そうではありません。

市販されている商品なので、同社の利用者でなくても、Amazonなどで購入可能です。

とにかく簡単に設置したいという方は、「購入してコンセントにさすだけ」なので、一度検討してみても良いかもしれません。

まとめ

今回は、「あいち防災フェスタ」で中部電力さんのブースで展示されていた「感震ブレーカー」4つをご紹介し、そのうちの簡易タイプ3つからご自宅に合った機種を選定する方法をご紹介しました。

感震ブレーカーは普段目にする機会のない製品である上、いろいろな機種があり、機能や精度やお値段もピンからキリまであるので、どれを付ければ良いか迷ってしまいます。

製品のホームページを見ていると、色々な機能に目が行きがちですが、「選定=購入」なので、一番重要なポイントは、買ったら取り付けができることです。

ホームページでは「ほぼ全ての分電盤に取り付け可能」などと書いてあるのに、取扱説明書などをよく読むと、「〇〇の場合には取り付けできません」などと書いてあったりしますので、注意して選びましょう。

地震はいつ起こるか分かりません。

簡易タイプは、仕組みは違っても性能はそれほど変わらないので、早めに設置しておくことをおすすめします!

この記事が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。m(_ _)m

コメント