こんにちは、防災母さんです!

先日、久しぶりに古いパソコンを使おうと思い、電源コードをコンセントに挿してWindowsが起動するまでしばらく放置していたところ、突然、電源コードから「バチバチッ」と発火して煙が出て来ました!

近くにいた子どもが大慌てで呼びに来てくれたので、幸い大事には至らなかったのですが、危うく火事になるところでした。

普段は「電気」が原因で火事になるなんて、あまり考えないですよね。

火事について考える場合、「うちの暖房はエアコンで、石油ストーブを使ってないから大丈夫」とか、「うちはオール電化で、ガスコンロなどの火元はないから大丈夫」と思われる方も多いのではないでしょうか?

しかし、大きな地震が起きた時は、普段の感覚とは違って、火災の原因の過半数は「電気」となっています。そして「電気」が原因で起きる火災は「通電火災」と呼ばれています。

【2022年】愛知県「防災・減災カレッジ」の「防災基礎研修」の講習の中でも、この「通電火災」を防ぐために、「分電盤に感震(かんしん)ブレーカーを設置しましょう。」と言う話がありました。国や自治体でも設置を推奨しています。

講習中、「感電(かんでん)ブレーカー」(汗)と聞き間違えたぐらいで、「感震ブレーカー」のことは、全く知りませんでした。

そこで、早速、わが家でも取り付けようと思い、詳しく調べてみました。以下、参考までに、その内容をご紹介します。

感震ブレーカーとは?

皆さんは「感震ブレーカー」って何かご存知ですか?

「感震ブレーカー」とは、

大きな地震を感知して、自動的にブレーカーを切って、電気を遮断する機器

のことです。

地震で家が大きく揺れると、電気機器から出火したり、また、電気が一旦止まって、復旧した時に、火災が発生することがあります。

具体例としては、地震が発生した際に、「電気が通っている間に、電気ストーブが倒れて、燃えやすいものに着火するケース」や、「家具や家電製品が転倒して、電源コードが損傷してしまい、その後、電気が通った時にコードがショートして、火が出るケース」などがあります。

地震が起きて避難するときに、落ち着いて家のブレーカーを確実に切れる方には「感震ブレーカー」は必要ありません。しかし、地震発生時には家にいないこともありますし、仮に家にいても非常時には気が動転して、家のブレーカーを切るところまで気が回らないことのほうが多いと思われます。

「感震ブレーカー」は、そういった不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に、自動的に通電火災を防止する有効な手段として推奨されています。

感震ブレーカーの種類は?

では、感震ブレーカーにはどのようなものがあるのでしょうか。

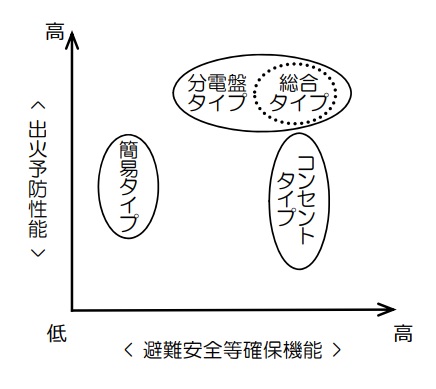

いろいろなメーカーから様々な商品が販売されていますが、大きく下記の4つのタイプに分類されています。

➀分電盤タイプ(内蔵型)電気工事必要

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知して、ブレーカーを切って電気を遮断するもの。

地震発生後、停電までに3分程度の時間的猶予を設けられる。

<費用:約5~8万円(標準的な物)>

②分電盤タイプ(後付け型)電気工事必要

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサーが揺れを感知して、ブレーカーを切って電気を遮断するもの。漏電ブレーカーが付いている場合に設置可能。時間猶予機能は➀と同じ。

<費用:約2万円>

③コンセントタイプ 電気工事必要 電気工事不要

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知して、コンセントから電気を遮断するもの。

<費用:約5千円~2万円程度>

③-1(埋込型)電気工事必要

コンセントの内部に取り付けるもの。

③-2(タップ型)電気工事不要

コンセントの外から差して使うもの。

④簡易タイプ 電気工事不要

ばねの作動や、おもりの落下などで、ブレーカーを切って電気を遮断するもの。

ホームセンターや家電量販店で購入可能。

<費用:約2~4千円程度>

(※経済産業省の「感震ブレーカー普及啓発チラシ」より抜粋して一部修正)

➀と②はセンサーで分電盤の電気を遮断するので、一度に家中の電気が切れます。

③はセンサーでコンセントの電気を遮断するので、コンセント単位で電気を切りたい時にその場所に設置します。

④は機械的に分電盤のノブを下して遮断するので、一度に家中の電気が切れます。

④→➀に向かって値段が高くなりますが、機器の精度、信頼性、安定性も高くなるようです。

経済産業省の「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」では以下のように区分されていますので、参考にしてください。

また、➀、②の分電盤タイプを既存の住宅に付ける場合は、分電盤のメーカーや住まいの状況によっても、取り付けられる機種が異なるようです。

あと、電気工事の必要な物は、電気工事士の資格を持った電気工事店に取り付けてもらう必要がありますが、電気工事の不要な物は、自分で取り付けができます。

さて、我が家は、どうしたかというと…

・地震時には家全体の電気を切りたい。→③はない

・地震発生後、停電までに3分間の猶予があった方が良い。→➀か②。④はない

・地震時に生かしておきたいコンセントは特にない。→③はない

・せっかく取り付けるなら機器の精度や安定性は高い方が良い。→➀か②

・見栄えも良い方が良い。→➀か②。④はない

上記の理由で、助成金も申請しながら、①か②の分電盤タイプを設置することにしました。

最初は取り付けの簡単さや、お値段の安さにも惹かれましたが、やはり、できるだけ確実に通電火災を防ぎ、安全に避難出来ることを優先しました。なお、具体的なメーカーや機種は、電気工事店に相談しながら、決めることにしました。

設置の注意点は?

自分の住まいに、感震ブレーカーを取り付けて良いかも気になるところですね。

住まいの違いによる設置上の注意点は以下のようです。

・持ち家の方は、所有者が自分なので、設置についての問題はありません。

・分譲マンションの方は、所有者は自分ですが、マンションの管理組合で設置状況を取りまとめているところもあるようなので、確認した方が良いかもしれません。

・賃貸住宅の方は、所有者である大家さんに取り付けて良いかを必ず確認しましょう。助成金の申し込みをする場合は、大家さんの同意をもらった書類が必要になってきます。

その他、感震ブレーカーの設置にあたっては、以下のような点も注意が必要です。

・生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合は、停電した時のバッテリーを確保しておく必要があります。

・夜間の停電時の照明確保のために、停電時でも作動するの足元灯や懐中電灯などの準備をしておく必要があります。

助成金は出るの?

まずは、以下の内閣府の資料を参考に、お住まいの自治体で助成金(補助金)があるか調べてみましょう。なお、ちょっと古いので、最新の情報は必ず自治体のサイトをご確認くださいね。

内閣府「市区町村における感震ブレーカー支援制度一覧(令和元年度) 【令和元年7月1日現在】」

さて、我が家の自治体で、「感震ブレーカー」の設置の助成金について調べてみたところ、以下のような内容でした。

まず、毎年、受付期間が決まっていて、先着順に受け付けされますが、定員数に達した場合は抽選になります。問い合わせた所、残念ながら、今年度の受付は終了していました。(泣)

感震ブレーカーの助成があることを、皆さん、よく知っているんですね。

次に、助成金額が、下記のように居住地域によって、2つに分けられています。

①木造住宅密集地域

・既設住宅に設置する場合

金額の2分の1で、上限が4万円。

・新築住宅に設置する場合

上限1万円。

②それ以外の地域

・既設住宅に設置する場合

金額の3分の1で、上限が2万6千円。

・新築住宅に設置する場合

上限6千円。

これは自治体の制度によって異なりますので、まずは、お住まいの自治体に確認しましょう。

助成金が出る機種は?

我が家の自治体では、「感震ブレーカー」の助成対象機種が決まっていました。

原則として、下記の分電盤タイプ(内蔵型、後付け型)しか助成金が出ません。

「一般社団法人日本配線システム工業会(外部リンク)の感震機能付住宅用分電(JWDS0007付2)の規格のある構造と機能があるもの」

これに加えて、下記も対象になっています。

「分電盤タイプと同じ程度の機能がある、一般財団法人日本消防設備安全センター(外部リンク)による消防防災製品等推奨証の交付があるもの」

なお、自治体によっては、簡易タイプでも助成の対象となるところもあるようなので、良く調べてみましょう。

どこの電気工事店に頼めばいいの?

設置に電気工事が必要となると、どこに相談したらいいか迷ってしまいますね。

我が家の自治体のホームページを見ると、「電気工事店をお探しの方は、愛知県電気工事業工業組合(外部リンク)にお問い合わせください。」とあり、各地域の電気工事店が紹介されていました。

自治体による紹介業者以外では、全国ネットの「電気の工事屋さん」というサイトを使えば、近くの電気工事店(加盟店)に繋がるので、わざわざ探す手間が省け、料金もかなりお値打ちなようなので、おすすめです。

電気工事店を調べて、まずは相談して、見積りを取りましょう。

助成金の申し込みは?

我が家の場合、今年度の助成金の申し込みは終わっていたので、来年度に向けて「分電盤タイプ」の感震ブレーカーの申請準備をすることにしました。

申請時に必要な書類は以下のようです。

【既設住宅に取り付ける場合】

・住宅の地図のコピー

・設置前の既設分電盤の写真

・設置する住宅の所有者、所在地、用途がわかる書類など

・費用がわかる見積書

・設置する感震ブレーカーの形状、規格がわかる書類など

【新築住宅に取付ける場合】

・住宅の地図のコピー

・設置する住宅の所有者、所在地、用途がわかる書類など

・設置する感震ブレーカーの形状、規格がわかる書類など

(注)見積書が必要になることもあります。

我が家は既設住宅なので、用意する書類も多くなります。また、申し込み日が例年春に決まっており、今年度は申し込み日に即日受付終了になり、抽選になったようです。

また、見積書には有効期限があります。事前に準備することは大事ですが、実際に申請する時になって、見積書の有効期限が切れていた…とならないように注意しましょう。もし見積期限が切れてしまっていたら、再度見積を取り直しましょう。

それと、見積時には工事完了日も確認しておきましょう。もしもその年度内に設置できないと、せっかく助成金の交付が決まっても、請求が出来なくなります。

助成金の交付が決定したら?

必要書類を準備し、申し込みをして、助成金の交付が決まると、交付決定通知書が届きます。

必ず交付通知書が届いてから、「感震ブレーカー」の機器を購入して、設置する手配をします。

交付決定前に購入して、設置してしまうと、助成金の交付の対象外になるので、注意が必要です。

交付が決定する前に、設置してしまうと、助成金が出ないんですね。

この辺りは、お住まいの自治体によって違うと思うので、確認して下さい。

設置完了の報告は必要?

設置が終わったら、設置完了の報告として、以下の書類を自治体に提出する必要があります。

【既設分電盤の取り替えまたは取り付けの場合】

・領収証のコピー

・設置後の写真

【新築等の際に取付けの場合】

・領収証のコピー

・設置後の写真

・新築等したことが確認できる書類

上記の書類を自治体に提出すると、完了報告の内容を検査し、助成金の金額が決まります。

金額の確定後に請求すると、「感震ブレーカー」の助成金が振り込まれます。

自治体によって手続きは違うとは思いますが、大体似ていると思いますので、参考にしていただければ幸いです。

まとめ

今回は、「感震ブレーカー」と「自治体の助成金」についてご紹介しました。

まずは、お住まいの自治体で、「感震ブレーカー」の設置について助成金が出るかどうかを確認しましょう。

また、お住まいの種類によって、電気工事店や工務店、大家さん(賃貸住宅の方)にも設置できるかどうか、確認しましょう。

同時に、目的と予算に合わせて、分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプを決めましょう。

そして、分電盤タイプの設置を希望している方は、工事が必要ですので、電気工事店の見積書を取りましょう。コンセントタイプや簡易タイプで工事不要なものなら、自分で購入して取り付けられます。

分電盤タイプでも、早めに取り付けたいという方は、助成金の交付を待たずに、設置しても良いと思います。

防災対策は、どうしても日々の生活が忙しいと後回しになりがちですが、いつ地震が起きても通電火災が起きないように、早めに準備しておきたいですね。

コメント